SUMATERA — Di balik lebatnya hutan hujan tropis dan tebing-tebing curam yang membelah Pulau Sumatera dari Aceh hingga Lampung, batu-batu bisu berusia ribuan tahun masih berdiri tegak. Mereka adalah saksi sunyi dari masa ketika manusia belum mengenal tulisan, namun telah mampu membangun peradaban lewat batu menhir, dolmen, arca, hingga punden berundak. Inilah warisan megalitikum jejak purba yang masih bertahan melawan waktu.

Di pedalaman Gayo, Aceh Tengah, masyarakat masih menyimpan cerita tentang Loyang Mendale, gua yang menyimpan kerangka manusia purba dan batu-batu tegak yang dipercaya sebagai tempat upacara leluhur. Di wilayah Ujung Karang, menhir berdiri di antara pepohonan, seolah menjadi penghubung antara masa kini dan masa silam.

Bergeser ke Sumatera Utara, budaya Batak menjadi salah satu penjaga tradisi megalitik yang masih hidup. Di Samosir, batu-batu berbentuk kursi dan meja persidangan berdiri megah di tengah desa adat. Batu-batu itu bukan hanya hiasan mereka adalah pusat keputusan dan kekuasaan dalam struktur sosial Batak kuno, sebagian masih digunakan secara simbolis hingga hari ini.

Di Sumatera Barat, tepatnya di Kuburajo, Tanah Datar, jejak peradaban tua terpahat pada dolmen dan batu berukir. Beberapa menhir berdiri dalam posisi berjajar, dipercaya sebagai penanda makam kepala suku atau tokoh penting masyarakat Minangkabau kuno.

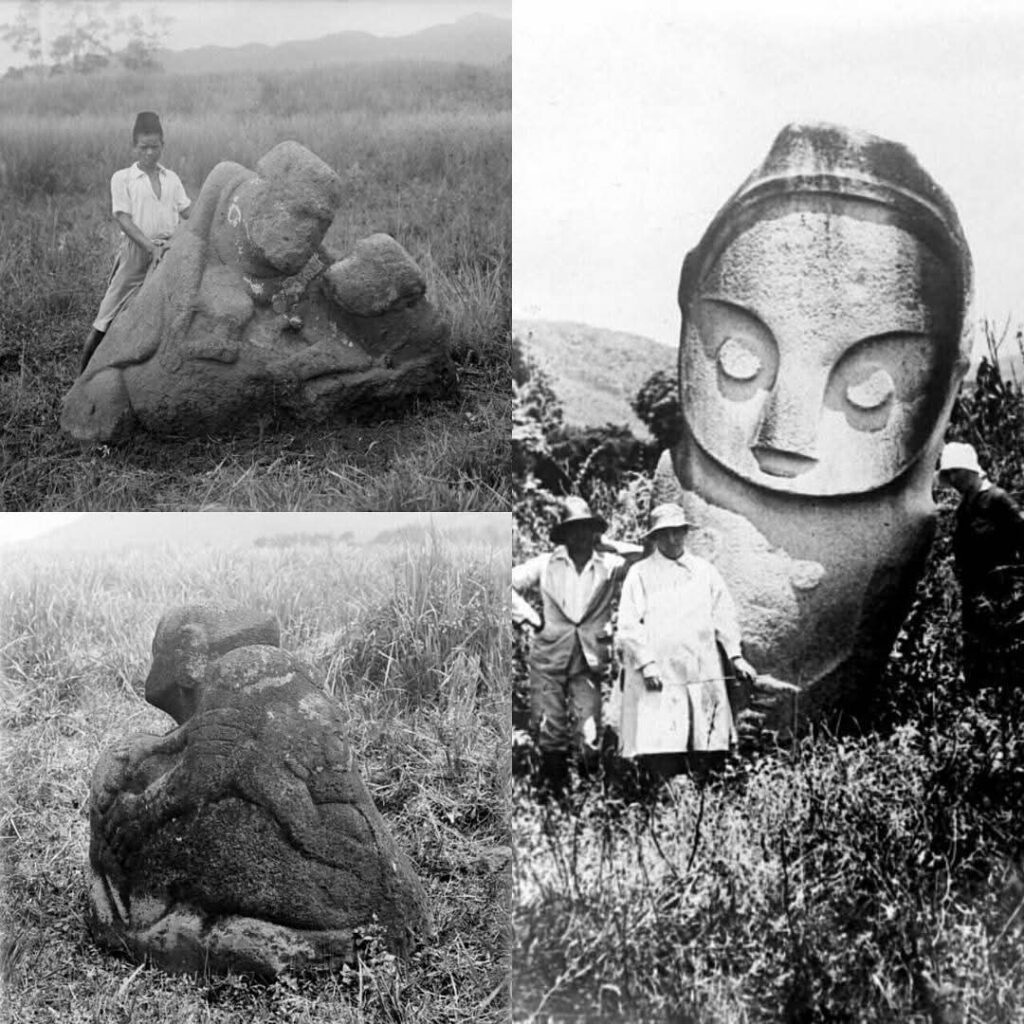

Memasuki Pagaralam, Sumatera Selatan, kejutan arkeologis menanti. Lebih dari 1.000 situs megalit tersebar di Lembah Besemah, menjadikannya sebagai salah satu kawasan megalitikum terluas di Asia Tenggara. Di antara hamparan ladang teh dan kopi, berdiri arca-arca manusia dan hewan berukuran besar. Beberapa menunjukkan ekspresi wajah, bahkan adegan seperti ibu menggendong anak atau seorang pejuang bersenjata. “Ini bukan sekadar batu. Ini memori kolektif masyarakat zaman dahulu,” kata seorang warga Besemah yang menjadi juru pelihara situs.

Di Lampung Timur, kompleks Pugung Raharjo menjadi permata arkeologis. Situs ini memiliki punden berundak, menhir, hingga kolam suci. Penelitian menunjukkan kawasan ini pernah menjadi pusat pemujaan dan pemakaman. Di sekitar situs, warga masih menyimpan cerita mistis tentang ‘batu yang hidup’ dan kejadian ganjil jika batu-batu itu dipindahkan atau diganggu.

Di sisi lain, situs-situs megalitik di Kerinci (Jambi), Rejang Lebong (Bengkulu), dan Padang Lawas (Sumut), turut mengisi mozaik kebudayaan batu besar ini. Meski tidak seterkenal Borobudur atau Prambanan, situs-situs ini menyimpan cerita yang jauh lebih tua tentang hubungan manusia dengan alam, roh leluhur, dan kekuasaan yang disimbolkan lewat batu.

Namun, banyak situs kini terancam. Perluasan kebun sawit, minimnya perhatian pemerintah, serta kurangnya kesadaran masyarakat membuat banyak batu bersejarah ini rusak atau dipindahkan sembarangan. Sebagian situs bahkan terabaikan di tengah ladang, dijadikan bangku oleh anak-anak, atau dibongkar karena disangka ‘tidak berguna’.

Pakar arkeologi menyebut bahwa situs-situs megalitikum di Sumatera bisa menjadi pintu masuk memahami peradaban Nusantara sebelum masuknya pengaruh India dan Islam. Sayangnya, hingga kini belum banyak penelitian mendalam yang dilakukan secara terpadu di kawasan ini.

Di tengah kemajuan zaman, batu-batu tua itu tetap diam. Namun di balik diamnya, mereka menyimpan teriakan masa lalu yang belum selesai diceritakan. Dan selama batu-batu itu masih berdiri, sejarah Sumatera akan terus berbicara dalam bahasa purba yang menunggu untuk dipahami.

Budaya megalitik di Pulau Sumatera diperkirakan telah berkembang sejak sekitar 2.500 SM hingga 500 M, atau lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Masa ini dikenal sebagai bagian dari zaman prasejarah akhir (masa perundagian), ketika masyarakat mulai menetap, mengenal sistem kepercayaan terhadap roh leluhur, dan membuat struktur batu besar sebagai bagian dari ritual keagamaan atau penghormatan terhadap tokoh penting.

Di balik lengang ladang kopi dan kabut pagi yang menyelimuti Pagaralam, Sumatera Selatan, berdiri sunyi puluhan batu tegak dan arca manusia dari masa lalu. Di sanalah Mak Leha, perempuan paruh baya keturunan asli Besemah, menyambut kami sambil membawa segenggam daun sirih.

“Batu-batu ini bukan hanya benda tua,” ujarnya pelan, suaranya nyaris tenggelam di antara desir angin gunung. “Kami percaya, ini peninggalan para leluhur. Dulu mereka tidak menulis di kertas, mereka menulis sejarah lewat batu.”

Mak Leha lalu menunjuk sebuah arca manusia berkepala bulat dengan tangan bersilang. “Kalau anak-anak tanya, saya bilang itu nenek moyang kita sedang berdoa. Dulu, batu seperti ini tempat mereka memohon hujan, keselamatan, dan panen yang baik. Sekarang tinggal kami yang menjaga dan bercerita.”

Sementara di kaki Gunung Kerinci, Pak Surya, seorang juru pelihara situs megalitik yang telah mengabdikan hidupnya selama 30 tahun, duduk bersandar di batu datar yang konon dulunya altar persembahan. Ia menghela napas panjang sebelum berkata, “Banyak yang tidak sadar, sebelum nenek moyang kita mengenal agama dan kerajaan, mereka sudah punya sistem, punya simbol, dan rasa hormat terhadap alam. Itu semua ada di batu-batu ini.”

Pak Surya berharap ada lebih banyak perhatian dari generasi muda. “Saya sering lihat anak-anak lebih kenal mitos dari luar. Padahal di sini, di kampung sendiri, kita punya batu yang bisa bercerita lebih dari seribu tahun.”

Dari ujung selatan Sumatera, tepatnya di Lampung Timur, Sri Wahyuni, guru SD di dekat situs Pugung Raharjo, mengajak murid-muridnya untuk belajar sejarah langsung di lapangan. “Kalau saya hanya mengajar dari buku, mereka cepat lupa. Tapi kalau mereka duduk di atas batu yang berusia ribuan tahun, dan saya cerita bahwa itu mungkin tempat upacara zaman dulu, mata mereka berbinar.”

“Anak-anak itu antusias. Mereka bertanya: siapa yang membangunnya? Bagaimana caranya? Kenapa ditinggalkan?” katanya sambil tersenyum bangga. “Dan saya jawab: karena kita adalah anak cucu peradaban hebat. Dan tugas kita sekarang adalah menjaga ingatannya tetap hidup.(SM)